L’affluenza alle urne in Italia è ai minimi storici e ad ogni elezione si abbassa. Questo calo è dovuto a diversi fattori, tra cui la comodità della vita digitale e la disaffezione verso la politica. La democrazia digitale potrebbe essere la soluzione, con sistemi di voto online sicuri e incentivi alla partecipazione.

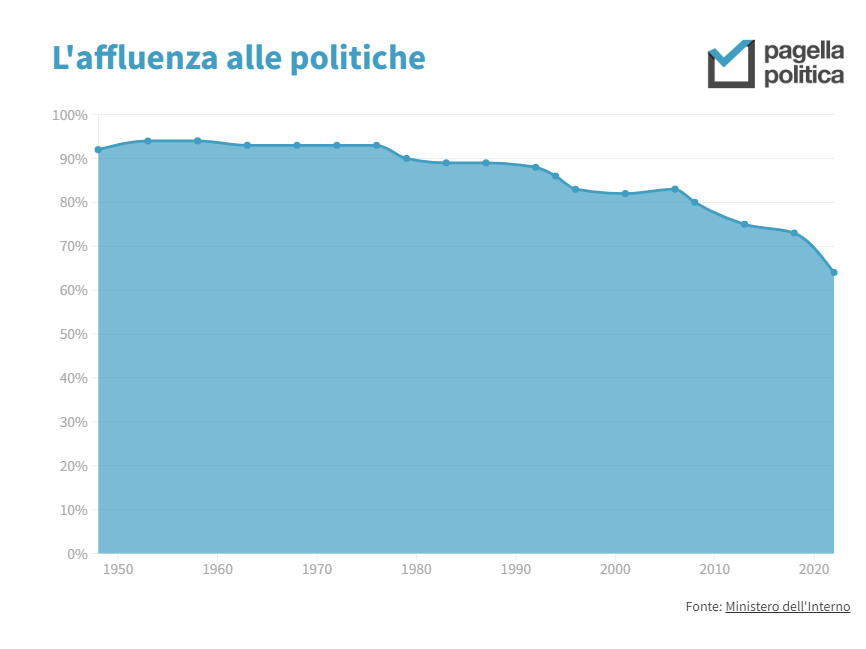

Negli annali della storia politica italiana, una data risplende sinistra: il 25 settembre 2022, una giornata che ha scosso le fondamenta della democrazia nel Bel Paese. In quella data, durante le elezioni politiche, soltanto il 64 per cento degli elettori ha espresso il proprio voto per rinnovare i membri del Parlamento. È un dato allarmante, rappresentativo della più bassa affluenza mai registrata nella storia repubblicana italiana e, significativamente, anche la più bassa tra i quattro grandi Paesi dell’Unione Europea (Francia, Spagna, Italia e Germania).

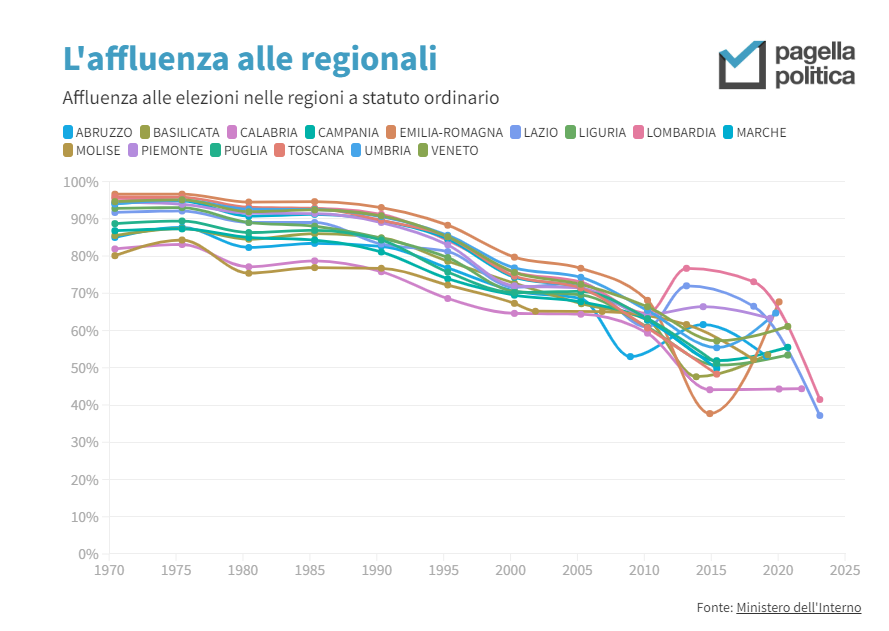

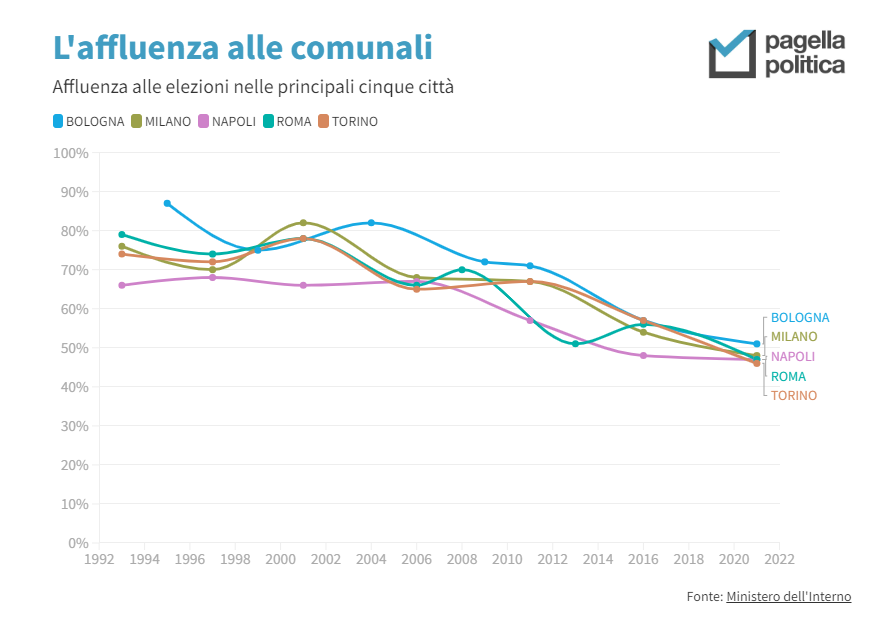

La caduta nell’abisso della partecipazione politica non è avvenuta in un sol colpo, bensì è stata un processo graduale, ma costante. Nel corso degli ultimi 77 anni, dall’istituzione della Repubblica Italiana, l’affluenza alle urne ha subito una spirale discendente, con poche eccezioni. E in generale a ogni elezione politica l’affluenza si abbassa.

Tale tendenza, purtroppo, non è confinata alla storia italiana. È parte di un mood più ampio che coinvolge molti paesi occidentali, dove l’apatia o la non partecipazione alla politica è diventata una sorta di norma.

Sebbene molti possano interpretare la bassa affluenza come una manifestazione di disaffezione politica, un’analisi più attenta rivela una verità sorprendente. Attraverso un’indagine dei commenti online e delle opinioni espresse dagli elettori mancati, emerge una spiegazione del tutto diversa: la comodità della vita digitale.

L’avvento dell’era COVID ha radicalmente trasformato il nostro modo di vivere, lavorare e persino partecipare alla vita politica. Lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ha reso possibile svolgere molte attività burocratiche online, eliminando la necessità di recarsi fisicamente agli uffici. Perché, dunque, gli elettori dovrebbero sentirsi motivati a votare in un luogo fisico quando potrebbero farlo comodamente dal proprio smartphone?

Questo fenomeno non dovrebbe essere visto come un sintomo di apatia politica, ma come una richiesta di innovazione nel sistema democratico. La democrazia digitale potrebbe essere la chiave per invertire questa tendenza, rendendo il processo di voto più accessibile e conveniente per tutti.

Per affrontare la bassa affluenza alle urne e promuovere una democrazia più inclusiva, è necessario adottare una serie di misure:

- Voto Online Sicuro: Investire nello sviluppo di sistemi di voto online sicuri e affidabili, garantendo la privacy e l’integrità del processo elettorale.

- Educazione Civica Digitale: Promuovere la consapevolezza e l’educazione civica digitale per garantire che i cittadini siano informati sui loro diritti e responsabilità nel contesto della democrazia digitale.

- Incentivi alla Partecipazione: Introdurre incentivi per incoraggiare la partecipazione al voto, come sconti fiscali o premi per coloro che esercitano il loro diritto democratico.

- Accesso Universale alla Tecnologia: Garantire che tutti abbiano accesso a dispositivi e connessioni internet affidabili per partecipare al processo di voto online.

In conclusione, la bassa affluenza alle urne non è solo un problema, ma anche un’opportunità per ridefinire il concetto stesso di democrazia nel mondo digitale. Attraverso l’innovazione e l’adattamento, possiamo costruire una democrazia più partecipativa e inclusiva che rispecchi le esigenze e le preferenze dei cittadini moderni.